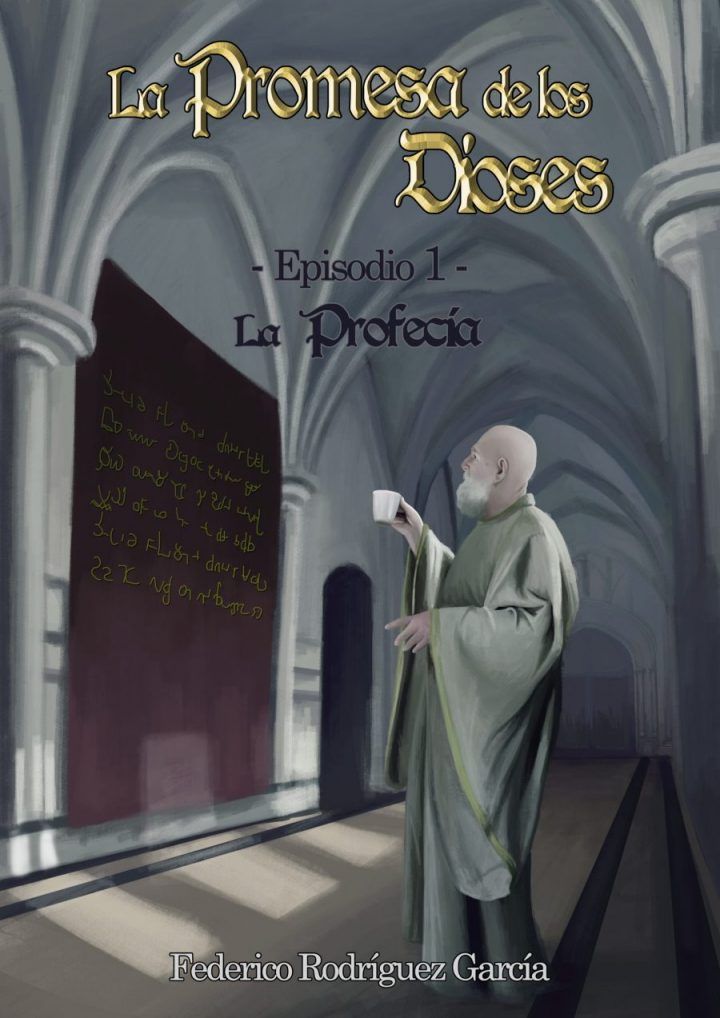

Hoy os traigo un fragmento del primer capítulo de la novela La Promesa de los Dioses, publicada por la editorial Mirahadas.

Henio se había levantado de mal humor aquel día. Según le había oído la noche anterior a los señores, por la tarde llegaría alguien muy importante a la hacienda, y eso significaba que los empleados tendrían trabajo extra teniendo que prepararlo todo por la mañana y atendiendo las peticiones del invitado durante el tiempo que permaneciera alojado allí. Además, no había dormido bien esa noche, pues se había despertado varias veces por culpa de un extraño sueño: Dos ojos enormes de color observaban a alguien que dormía en una habitación muy parecida a la suya. Lo que realmente hacía que tuviera el ánimo alterado no era el sueño en sí, sino que cuando volvía a dormirse los ojos regresaban. Su abuelo siempre le decía que los sueños era el medio que utilizaban los dioses para comunicarse con los seres humanos. Si eso era cierto, pensó el chico, algún dios no había tenido nada más interesante que hacer que mirar como dormía. No resultaba un pensamiento tranquilizador.

El muchacho prefirió alejar ese pensamiento de su mente por considerarlo poco práctico. Los caballos del barón eran muy temperamentales, y como notasen que Henio estaba distraido mientras los limpiaba siempre lo hacían notar de formas poco agradables.

Cuando llegó a las cocinas para desayunar encontró a Lady Kelik, la esposa del barón y señora de la casa dictando una larga lista de ingredientes a las cocineras con gesto ceñudo. Sólo paró un momento para saludar al recién llegado e indicarle que cogiera su desayuno para que lo fuera comiendo de camino a las cuadras, donde lo esperaba el señor. El chico respondió con un automático «Síseñora» he hizo un intento por averiguar la identidad del huésped antes de marcharse. No solamente no lo consiguió, sino que se llevó una reprimenda por parte de la señora por hacerle perder el hilo de los que estaba diciendo. Fuera quien fuera, concluyó mientras se dirigía a su destino, debía ser lo bastante importante para que una mujer que era conocida por su serenidad estuviera tan agobiada para reaccionar de aquella manera.

Una vez en las cuadras, Henio encontró al señor vestido con las ropas que él solía utilizar para limpiar los caballos, y limpiándolos él mismo. Lord Kelik le hizo señas para que se acercara y luego le ordenó que fuera preparando la diligencia familiar para ir a recoger al invitado a la ciudad.

Al llegar el mediodía, todos los empleados de la Hacienda Kelik formaban una larga fila delante de la puerta principal de la mansión, vestidos con sus mejores galas, mientras eran inspeccionados minuciosamente por la señora. Esta se afanaba en corregir posturas, fondillos mal metidos en los pantalones y encontrar manchas donde no las había. El señor intentaba contener los nervios de su esposa al mismo tiempo que él repasaba a los empleados reprendidos por ella para no empeorar la situación y que, al menos ellos, conservaran algo de calma. Cuando ya estuveron todos listos mandaron a Henio por la diligencia y a los demás dentro de la mansión para que ocuparan sus respectivos puestos. Fue por esto por lo que muy pocos advirtieron que una enorme sombra se acercaba lentamente hacia el edificio.

Una enorme isla con forma de tortuga marina flotaba en el cielo como si fuera otra nube más. Los habitantes de la hacienda que quedaban en el exterior se quedaron boquiabiertos mientras la observaban progresar con su avance suave y constante hasta situarse justo encima de la mansión. Entonces advirtieron la verdadera magnitud de la maravilla que tenían sobre sus cabezas, pues todo el tamaño del edificio principal de la hacienda apenas era tan grande como la cabeza del animal. La aparición dejó ensimismados a los que aún estaban fuera y asustados a los que se habían adentrado en la mansión, debido a la repentina oscuridad en la que se encontraron. Excepto para los Kelik, las nahabas eran poco más que una leyenda y alguna sombra ocasional fuera de lugar en el cielo. Ninguno de los trabajadores de la hacienda había visto ninguna con sus propio ojos hasta ese día. Henio se encontraba en ese momento recogiendo el carruaje de los señores y, como el resto de sus compañeros del servicio, también quedó muy sorprendido por la aparición. Hacía poco más de un año tuvo que llevar a los señores a la ciudad para un crucero que iban a realizar en nahaba, pero cuando llegaron les avisaron de que aún no habían podido llegar al puerto y él tuvo que volver a la hacienda sin poder verla.

Nada más detenerse el transporte volador sobre la mansión, comenzaron a oírse los gritos de los señores requiriendo una vez más a los empleados para que volvieran a formar delante de la puerta principal. Henio tuvo que devolver el carruaje a las cocheras, pero los caballos se habían puesto nerviosos y tardó un rato en calmarlos. Por esto no pudo acudir a la llamada de los señores, lo que seguramente le acarrearía una bronca más adelante.

Una vez consiguió poner todo en orden en las cuadras, cuando ya se disponía a salir, se encontró de frente con un muchacho que lo observaba desde el umbral. Era un chico delgado, más alto que Henio. Su rostro era alargado, tenía una nariz aguileña y los ojos pequeños, de color verde esmeralda, ligeramente entrecerrados. Su barbilla cuadrada y su cabello negro perfectamente peinado con la raya a la izquierda le daban un aspecto muy solemne a pesar de no aparentar más de veinte años. Vestía una túnica con mangas anchas que a Henio le recordó a la que llevaban los monjes, salvo porque la del muchacho era de un blanco impoluto, con ribetes verdes en los puños y el cuello.

– Hola, eeeh… . Buenos días señor -consiguió decir Henio, que, por alguna razón que él mismo no comprendía, se sentía cohibido ante aquel desconocido. Henio pensó por un momento que debía tratarse de alguien perteneciente al séquito del noble que acababa de llegar, pero no era eso lo que le hacía sentirse así.

– Buen día a usted también -respondió el recién llegado de manera excesivamente formal; dscolocando aún más a Henio, al que se habrían dirigido como «usted» dos o tres veces en su vida, que él recordara. El chico de la túnica ladeó un poco la cabeza hacia la izquierda y, entornando los ojos, siguió observando fijamente a Henio.

– ¿Deseáis vos algo? -preguntó el cochero de los Kelik al desconocido. Tenía cierto conocimiento de que había que hablar a los nobles de manera especial, pero debido a su trabajo, que le hacía pasar más tiempo con caballos que con personas, y a la cercanía de los Kelik con sus criados, le faltaba mucha práctica.

– Quisiera saber su nombre.

– ¿Por qué? -fue lo primero que le salió a Henio, que se sentía más incómodo a cada momento que pasaba. Un instante después cayó en la cuenta de que si decía algo inapropiado, la riña por no presentarse a la fila de criados en el recibimiento de los invitados podía ser el menor de sus problemas. De modo que optó por satisfacer la petición que acababan de hacerle.

– Gracias -respondió simplemente el muchacho de los ojos verdes un momento antes de darse la vuelta y marcharse, dejando al otro muchacho enfadado y sin que le devolvieran la cortesía, pero repentinamente más tranquilo.

Henio se quedó un momento reflexionando sobre lo sucedido. Había sido muy extraño. En toda su vida se había sentido tan incómodo, tan… . A Henio se le vino a la mente la palabra «empequeñecido» pero aunque sabía que era la expresión correcta, se negaba a creerlo. Quizá uera por sus ojos, reflexionó. Era la primera vez que conocía a una persona con los ojos de color verde esmeralda, y también era la primera persona que veía que parecieran brillarle. En realidad, lo que más le había incomodado era su repentina aparición, y que lo mirase como si lo estuviera examinando. Finalmente optó por no darle más vueltas al asunto y volver a la cocina a esperar nuevas órdenes, ya que, al parecer, no iba a hacer falta el carruaje.

l llegar a las cocinas le preguntó a Evita, una de las marmitonas, la cotilla oficial de la Hacienda Kelik, si sabía quiénes eran los invitados.

– No los he visto personalmente, respondió la chica, que parecía muy intrigada -, pero al parecer son muy importantes. ¿Has visto en lo que han venido? ¡En una nahaba! Además, hay otra cosa, dice Lois que después de las presentaciones, han ido directamente a la habitación del niño.

– ¿En serio? -preguntó Henio muy sorprendido – ¿Para qué querrían los invitados ver al niño recién nacido de los Kelik? -el chico soltó esta pregunta al aire sin querer, y Evita, que estaba esperándola, la contestó al instante. Sus ojos reflejaban la felicidad que sentía en ese instante.

– Creo que el niño es un poco raro, verás…

– Si la criatura tiene apenas dos semanas, ¿cómo puedes decir que es raro? -tronó la voz de uno de los cocineros mentiéndose en la conversación sin siquiera apartar los ojos de los huevos que estaba batiendo.

La cocina era una amplia sala donde los trabajadores de la hacienda no solamente se dedicaban a las labores típicas de cualquier cocina, sino que también era el centro de reuniones y lugar de descanso de los que trabajaban en el exterior que, aprovechaban para tomar algo y de paso, unirse al eterno intercambio de chismes que tenía lugar allí.

-Pues tampoco creo que vengan expresamente a probar tu comida -intervino el jefe de servicio de forma cortante apareciendo por la puerta de la cocina. El cocinero lo miró furioso, pensando en un insulto fuerte hacia su persona, pero el jefe del servicio lo ignoró por completo.

– Dinos, ¿has oído algo? ¿Sabes a qué vienen? ¿Y qué es esa cosa que tenemos encima? Cualquiera diría que se va a caer de un momento a otro, pero se queda ahí como una nube negra. Es una nahaba, ¿verdad? -era Evita la que hablaba de manera compulsiva, pero en realidad todos los presentes compartían su curiosidad.

El jefe del servicio, o Criado Mayor, como lo llamaban los demás a sus espaldas tomó aire y se dispuso a contestar esperando que lo interrumpieran a menudo. En ese instante, todos los que se hallaban en la cocina tenían toda su atención puesta sobre él.

– No sé por qué están aquí. Cuando llegaron entraron en el estudio y se pusieron ha hablar con los señores…

– ¿Entonces no te has enterado de nada? -interrumpió Evita. En su voz se notaba perfectamente que estaba decepcionada.

– No. Es difícil enterarse bien de las conversaciones a través de las puertas… ¡Déjame terminar! -el jefe del servicio tuvo que gritar para que Evita no volviera a interrumpirle -. Pues estuvieron allí hablando durante unos minutos. Pude ver que entraron tres: una anciana, una chica y un chico joven. El chico salió del estudio; me lanzó una mirada desconfiada, como si supiera que estaba escuchando a hurtadillas y ya no me atreví a continuar después de cerrar la puerta, pero sí observé que se dirigía hacia el exterior.

– Así que era verdad que aquel chico era uno de los invitados… -comentó Henio más para sí mismo que para aclarar la explicación; pero todos los que estaban en la cocina lo habían escuchado. El muchacho se dió cuenta de que se había convertido en el nuevo centro de atención e intentó arreglarlo -. ¡Yo estaba en el establo guardando la diligencia cuando me lo encontré allí mirándome con cara rara!

– Claro, porque tú sí que eres un bicho raro -se mofó el mismo cocinero que había interrumpido antes a Evita. Algunos de los presentes le rieron la gracia, pero Henio se enfadó. Justo cuando se disponía a replicarle la puerta de la cocina se abrió de golpe, dando paso al chico del que estaban hablando los sirvientes de la hacienda, seguido de Lord Kelik, que intentaba convencerle de que ahí no había nada interesante. El chico observó uno a uno a los presentes, que se habían quedado mudos, entre sorprendidos y asustados, hasta que al fin detuvo su vista en Henio.

– Disculpe señor Belneroth, pero le insisto en que aquí no hay nada interesante -el tono de voz del señor de la hacienda era extrañamente suplicante -. Le pido que vuelva a ver a mi hijo y seguro que…

– Somos nosotros los que le debemos una disculpa -contestó impasible el chico llamado Belneroth.

– ¿Cómo? ¿Por qué? -preguntó Lord Kelik.

– Me temo que en un principio nos equivocamos de persona. Es a él a quien estamos buscando -y señaló a Henio directamente.

SERIE: RELATOS II.

© Federico Rodríguez García